47都道府県には、他県の人が聞いたら「え? なにそれ?」と思ってしまうようなおもしろい慣習があるもの。「せっかちな人」が多かったり、メジャーな乗り物が違ったり、動物に遭遇する率が高かったり…。そんな県民による文化や慣習の違いは、『運転』にも現れているんです。

今回は、アクサホールディングス・ジャパンが4,700名に行った「47都道府県 ドライバー県民性調査2025」から、47都道府県別の『運転あるある』をご紹介します!

【47都道府県別調査】『運転あるあるだと思うこと』はなに?

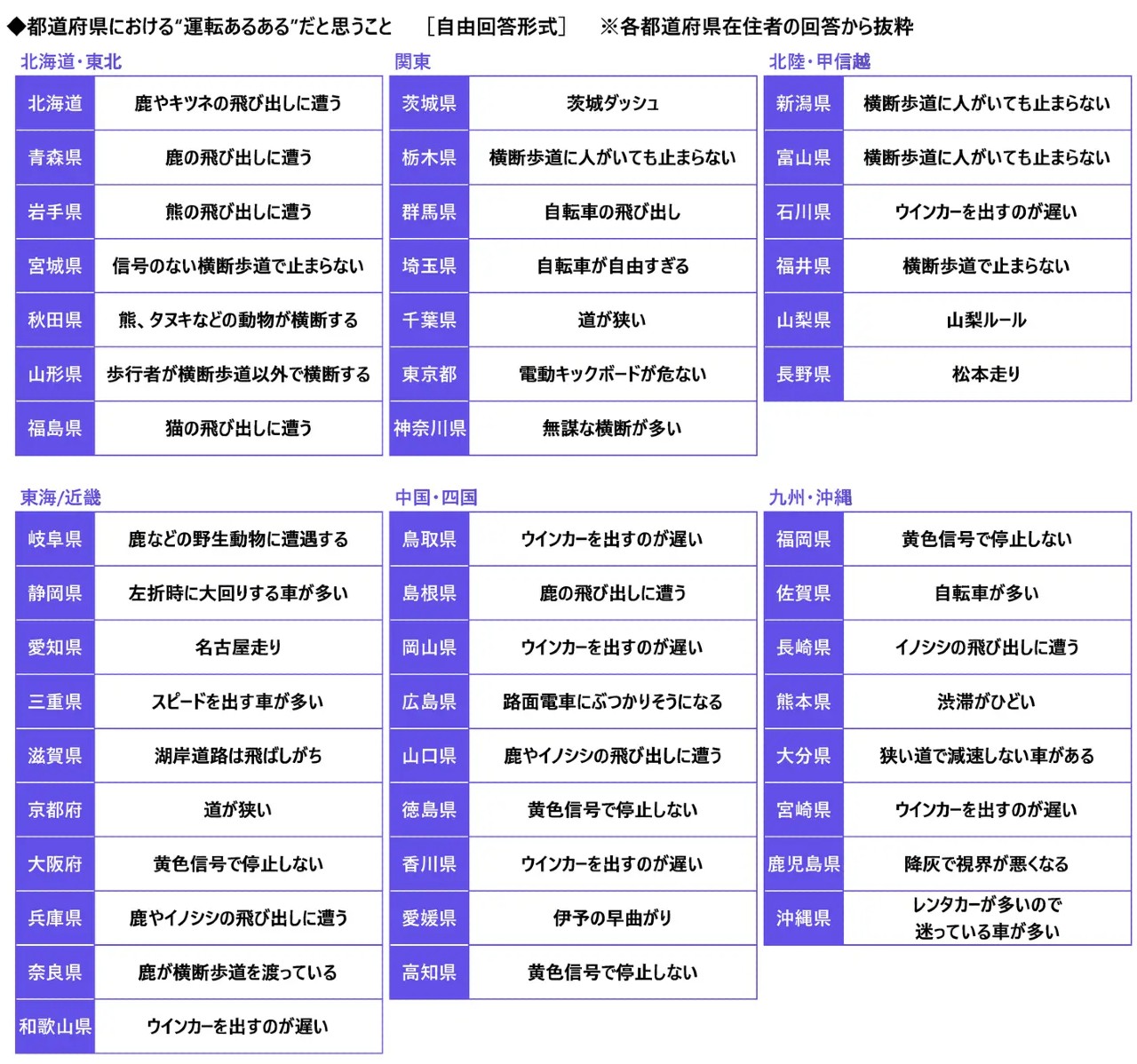

◆北海道・東北

北海道:鹿やキツネの飛び出しに遭う

青森県:鹿の飛び出しに遭う

岩手県:熊の飛び出しに遭う

宮城県:信号のない横断歩道で止まらない

秋田県:熊、タヌキなどの動物が横断する

山形県:歩行者が横断歩道以外で横断する

福島県:猫の飛び出しに遭う

その自然の多さ故なのか、圧倒的に動物に関する事故が多かった東北・北海道! 脅威の5/7県が動物を挙げました。山道には必ずといっていいほど、「鹿注意」などの標識がありますよね。しかし、県によって遭遇しがちな動物には偏りがあるのが各県らしいところ。また、人通りが少ないエリアが多いからのか、「信号のない横断歩道で車が止まらない」「歩行者が横断歩道以外で横断する」といった運転手・歩行者共にマイペースな行動も目立ちました。

◆関東

茨城県:茨城ダッシュ

栃木県:横断歩道に人がいても止まらない

群馬県:自転車の飛び出し

埼玉県:自転車が自由すぎる

千葉県:道が狭い

東京都:電動キックボードが危ない

神奈川県:無謀な横断が多い

前述の北海道・東北のあるあると比べると、やや車や自転車等の運転手の暴走が目立ちます。「茨城ダッシュ」とは、交差点の手前を赤信号で停止しているとき、青信号に変わった瞬間か、その直前に猛ダッシュで対向の直進車よりも先に右折するという「ご当地走り」のひとつです。また、それほど車社会ではないために、自転車やキックボードといった軽車両の利用が多いのも、関東の特徴です!

◆北陸・甲信越

新潟県:横断歩道に人がいても止まらない

富山県:横断歩道に人がいても止まらない

石川県:ウィンカーを出すのが遅い

福井県:横断歩道で止まらない

山梨県:山梨ルール

長野県:松本走り

半分が「横断歩道で止まらない」を理由として挙げたのが北陸・甲信越エリアの大きな特徴! 車社会であるが故に、雪道や交通量の少なさも相まって、「歩行者がいても車が優先」という意識が根強く残っていると考えられます。「山梨ルール」は、山梨県で独自に蔓延る交通ルール違反の総称ですが、中でも代表的なのは交差点での右折優先。長野県の松本走りも似たような独自ルールです。

◆東海

岐阜県:鹿などの野生動物に遭遇する

静岡県:左折時に大回りする車が多い

愛知県:名古屋走り

三重県:スピードを出す車が多い

一見他のエリアほど共通点が見えない東海エリアの運転あるあるですが、攻めた形のマイルール運転が目立ちます。名古屋走りとは、信号ギリギリを攻めたり車線変更が多いといった名古屋で蔓延る運転のこと。東海も車社会であるがゆえに運転に慣れた人が多いせいか…スピードもコーナーも攻めている様子が見受けられます!

◆近畿

滋賀県:湖岸道路は飛ばしがち

京都府:道が狭い

大阪府:黄色信号で停止しない

兵庫県:鹿やイノシシの飛び出しに遭う

奈良県:鹿が横断歩道を渡っている

和歌山県:ウィンカーを出すのが遅い

とびきりローカルな特徴が見えた近畿地方。滋賀県の「湖岸道路は飛ばしがち」に関しては、眺めのいい琵琶湖沿いを早い速度で走るのは確かに気持ちよさそう…! 一方、平坦な道路で見通しがいいこともあり、気づかないまま速度を出してしまう人も多そうです。

「鹿が飛び出してくる、遭遇する」と回答した県は他にも多数あったものの、「横断歩道を渡る鹿」は奈良が初めてで、さすが奈良…! テレビでは見たことがありますが、他県民からすれば本当に街中にいるんだ、と驚き。

◆中国・四国

鳥取県:ウィンカーを出すのが遅い

島根県:鹿の飛び出しに遭う

岡山県:ウィンカーを出すのが遅い

広島県:路面電車にぶつかりそうになる

山口県:鹿やイノシシの飛び出しに遭う

徳島県:黄色信号で停止しない

香川県:ウィンカーを出すのが遅い

愛媛県:伊予の早曲がり

高知県:黄色信号で停止しない

ウィンカーを出すのが遅い鳥取・岡山・香川、黄色信号でもぐいっと進む徳島・高知、伊予の早曲がりで有名な愛媛など…ゆったりしてるようで、実はけっこうワイルドな運転をしている中国・四国地方。自然豊かであるが故に、島根と山口では鹿やイノシシが普通に飛び出してくる。スピードを競ったり、マナーが悪いというよりは、「まあ大丈夫でしょ」という思いからハンドルを切っちゃう、地元感覚派なドライバーが多いエリアです。

路面電車が走っていると、慣れない他県民としては怖くて慎重になっちゃいそう…と思いますが、広島県民はうっかり近くを走っちゃうほど路面電車が走る道路は身近になっているんですね。

◆九州・沖縄

福岡県:黄色信号で停止しない

佐賀県:自転車が多い

長崎県:イノシシの飛び出しに遭う

熊本県:渋滞がひどい

大分県:狭い道で減速しない車がある

宮崎県:ウィンカーを出すのが遅い

鹿児島県:降灰で視界が悪くなる

沖縄県:レンタカーが多いので迷っている車がいる

鹿児島県の「降灰で視界が悪くなる」、沖縄県の「レンタカーが多いので迷っている車がいる」は今回他では出なかったあるある。実は鹿児島県に位置する桜島は、年に200回以上噴火するほど、噴火が日常になっているんです! 鹿児島県民からすれば、降灰の中の運転は慣れたものですが、灰が車に降り積もる中の運転は視界が悪いし滑るし、なかなか大変そう…! また、沖縄ではその観光客の多さゆえに「あ、この人観光客なんだろうな」と気づくような場面が多いそう。慣れない人は結構変なところでUターンしがちだったりするので、日常的にそうした運転に遭遇する沖縄県民ドライバー、スゴい。

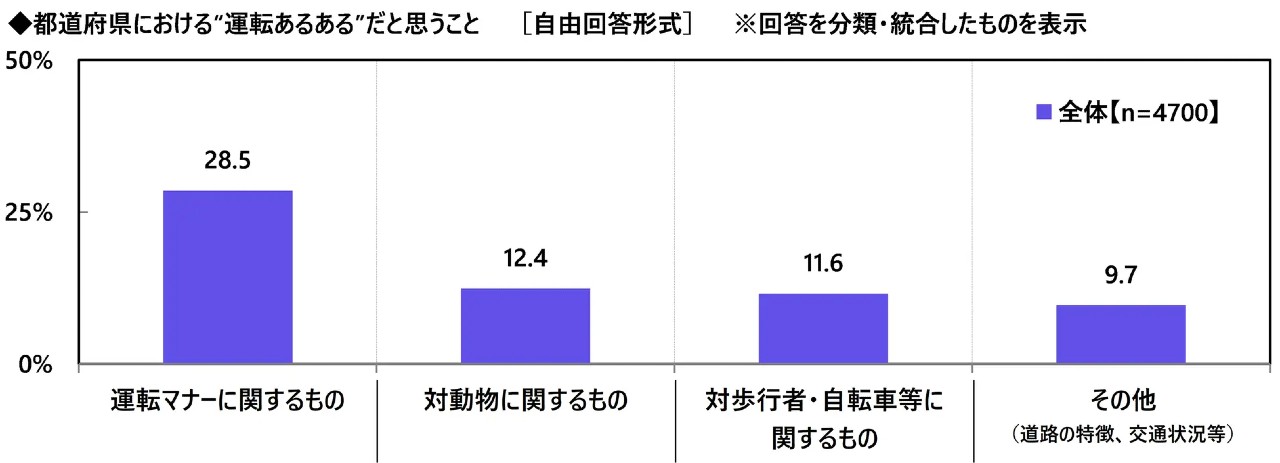

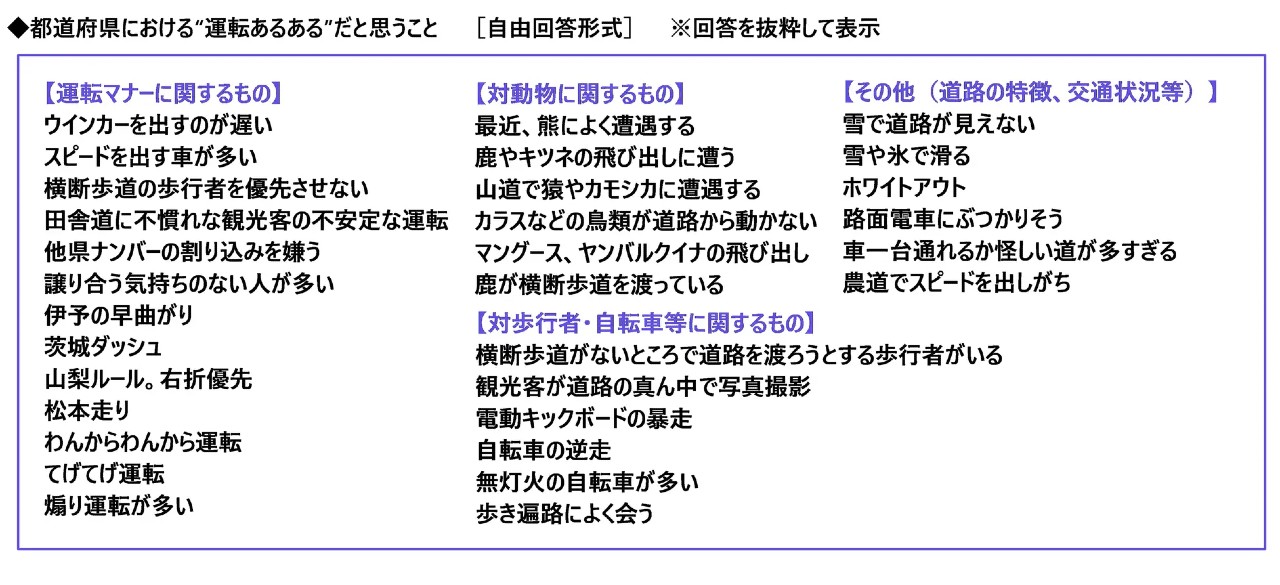

また、これらの『運転あるある』を共通点別に分類してみると、大きく次の3つに分けられました。

最も多かったのは、 「運転マナーに関するもの」で約3割を占めました。ついで「対動物」「対歩行者・自転車」が挙がります。このようにみると各都道府県の運転の特徴として一番多かったもの以外にも、県民性が溢れる運転あるあるが多数寄せられたことがわかりますね。「マングースやヤンバルクイナの飛び出し」ってどういうこと!? なかなか県民以外では見たことがない現象。また、「他県ナンバーの割り込みを嫌う」といった点も、その県民の縄張り意識の強さがうかがえます…!

今回は、各都道府県別の『運転あるある』について調査結果をご紹介してきました。みなさんが「わかる〜!」と思うものはありましたか? 自分の県以外の超ご当地エピソードが垣間見えるのもおもしろいですね。やっぱり運転のあるあるも、県民性が色濃く反映されていることがわかります。でも、やっぱり危険運転の割合が多かったことも事実なので…あるある、と共感しつつも、客観的に地元の運転マナーを考えるきっかけになれば幸いです。(Ami)

あわせて読みたい