トラちゃんと考える「SDGs」RETURNS!

『SDGs』の目標達成に向かって、モデル・トラウデン直美が気になるテーマを深掘るこの連載。今回は、日本に欠かせない「防災」に向き合える企画展「そのとき、どうする?展」を訪ねました!

いつ、どこで、起こるかわからない災害に備えるには?

7月にカムチャツカ半島で起きた地震による津波警報、驚いた方も多いのではないでしょうか? 私はちょうど関西に出張中で、手元には1泊分の荷物だけ… 「もし今ここでさらなる災害が起きたら?」と胸がざわざわ。世界で発生するマグニチュード6以上の地震の約20%が、日本周辺で起きているという事実も改めて突き付けられました。今回は、災害が起きる瞬間だけではなく、その後の暮らしまで見据えた防災を様々な角度から考えてみました。

■今回訪れたのは…『そのとき、どうする?展 – 防災のこれからを見渡す –』

会場の21_21 DESIGN SIGHTは、デザインを通じて「日常」を考え、提案を行う展示施設。本展では、自然災害大国・日本で「そのとき、どうする?」を問いかける。10の問いを起点に、地震や火災のリアルを感覚的につかむ映像や立体展示、防災プロダクト、被災地発のプロジェクトなどを紹介。過去から未来へ続く災害の姿から、心の備えを育む体験ができる。※11月3日まで開催中。

\スマホで問いに答えながら鑑賞!/

https://www.2121designsight.jp/program/bosai/

予知できないからこそ命や自由を守るために想像する

お話をうかがったのは…【展覧会ディレクター:WOW】白石今日美さん(左)・加藤 咲さん(右)

■生き延びるだけでなく、心を守る…… 身近な人と防災を語ろう

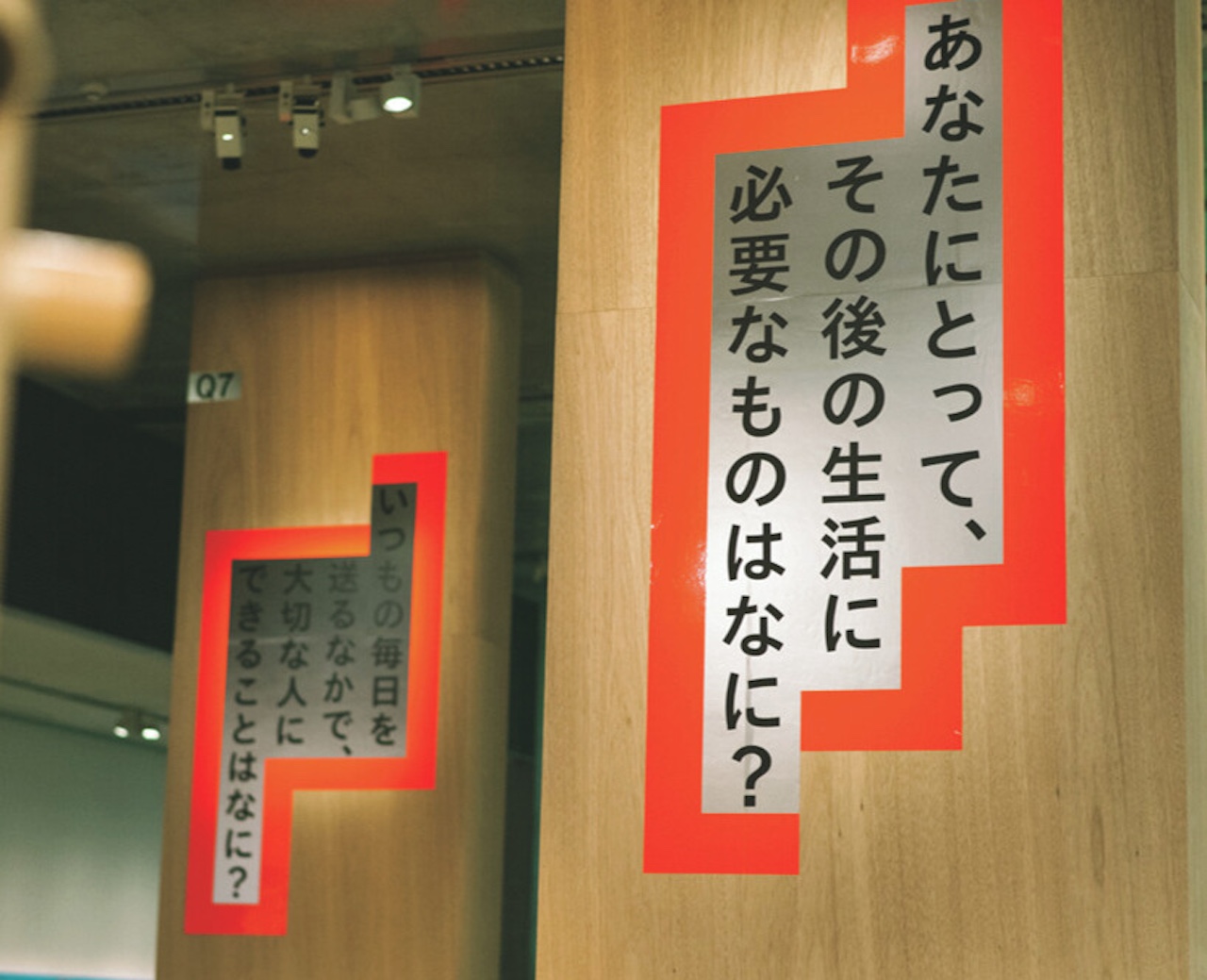

トラ:まず、会場のあちこちで防災にまつわる〝問い〟に出合うという仕掛けが印象的です。

加藤:災害や防災に関する10の問いに対する考えを特設サイトに入力しながら巡る展示になっています。回答は最後の映像作品に集約され、他の人の答えに触れられる仕組みになっています。

白石:実際の災害には、いつどこで、どんな状況で遭うかわかりませんよね。知らない人とエレベーターの中で地震に遭うかもしれない。だからこそ、「自分以外の人はどう考えているのか」に関心をもつことが大切だと思っています。

トラ:展示を通して、話し合いをしているような感覚ですね。最初の「『安全な場所』って、どこ?」のゾーンは、視野がグッと広がりました。

加藤:《『地震列島』日本》は、関東大震災以降の百年以上の地震データを可視化。地震の規模と震源の深さが浮かび上がります。

トラ:地震が表層だけでなく立体的に起きているとわかりますし、日本各地に断層はある。絶対に安全な場所はないんだな、と現実味がわきます。

白石:専門家の見解もあわせて掲示していますが、大事なのは自分なりの視点を持つこと。こういうときはこうする、と一対一で決めつけてしまうのではなく、〝より安全〟を選ぶ判断を磨く。大雨による洪水時も、《YAMAP流域地図》で水の流れをふまえて災害リスクを把握しておくと、いざというときの行動が変わると思います。

トラ:都市と自然豊かな地域では、被害の出方も違ってきますよね。首都直下地震が起きた場合、東京は津波よりさらに火災のリスクが高いと予測されているとか。

白石:はい。都心では消火栓の標識も多く目に入ると思いますが、これは古くから継承されてきた知恵でもあります。展示では、過去の災害による大火や土砂崩れの記録、当時の人々が残した絵図も紹介。ただ、昔の日本では、「ナマズが地震を起こす」「龍が動くことで地震が起こる」といった説話に頼り、災害のたびに元号を改めることで災厄をはらい、次の時代こそ良い時代になるようにと願ってきました。

加藤:そうした歴史を振り返ると、災害に直面したときに人々がどう理解し、どう納得しようとしてきたかが見えてきます。一方で現代は、科学的な研究やデータの蓄積によって理解が更新され、制度や技術の改善につながっています。過去から続く営みの延長線上に、今の防災知識や取り組みがあると捉えると、少し前向きに考えられるのではないでしょうか。

トラ:「昔からリスクはある」という現実は受け止めつつ、人の知恵や工夫が積み重なって、今は一定の対策が取れるようになっている。防災って暗い未来を心配することではなく、命や自由を守るために想像を重ねることでもあるんですね。

白石:そうですね。恐怖をあおるのではなく、あらかじめ考えておくことが漠然とした不安を減らし、備えが安心に変わると知ってもらえたらと思います。

《『地震列島』日本/日本経済新聞社》関東大震災以降に起きたマグニチュード5以上の地震を可視化。東日本大震災の圧倒的な規模が一目瞭然。

《防災さんぽ》身近にある防災サイン。生活圏内を歩いて、避難所や停電時でも飲料を提供できる自販機・災害救援ベンダーなどに目を向けておくと安心。

《そのとき、そのとき、/siro+石川将也》いつ「そのとき」がやってきてもおかしくない場所に生きているということを体感できる。

《伝える―災害の記憶》後世のために残された江戸時代の絵図。

トラ:「その後の生活」に関わるゾーンでは、より現実的にイメージできました。発災直後に生き延びることはもちろん大切ですが、暮らしをどう維持するかという視点も忘れてはいけませんね。

加藤:避難生活を少しでも快適にするための工夫も紹介しています。例えば『防災ゆうストレージ』は、自宅から離れた地域に自分が必要な物を預け、災害時に避難所へ届けてもらえるサービス。遠方に保管することで同時被災を避けられる仕組みです。

白石:安心の中身は人それぞれ。サプリや生理用品といった日用品、ぬいぐるみや本のように心を支えてくれる物を入れておくのも一案だと思います。

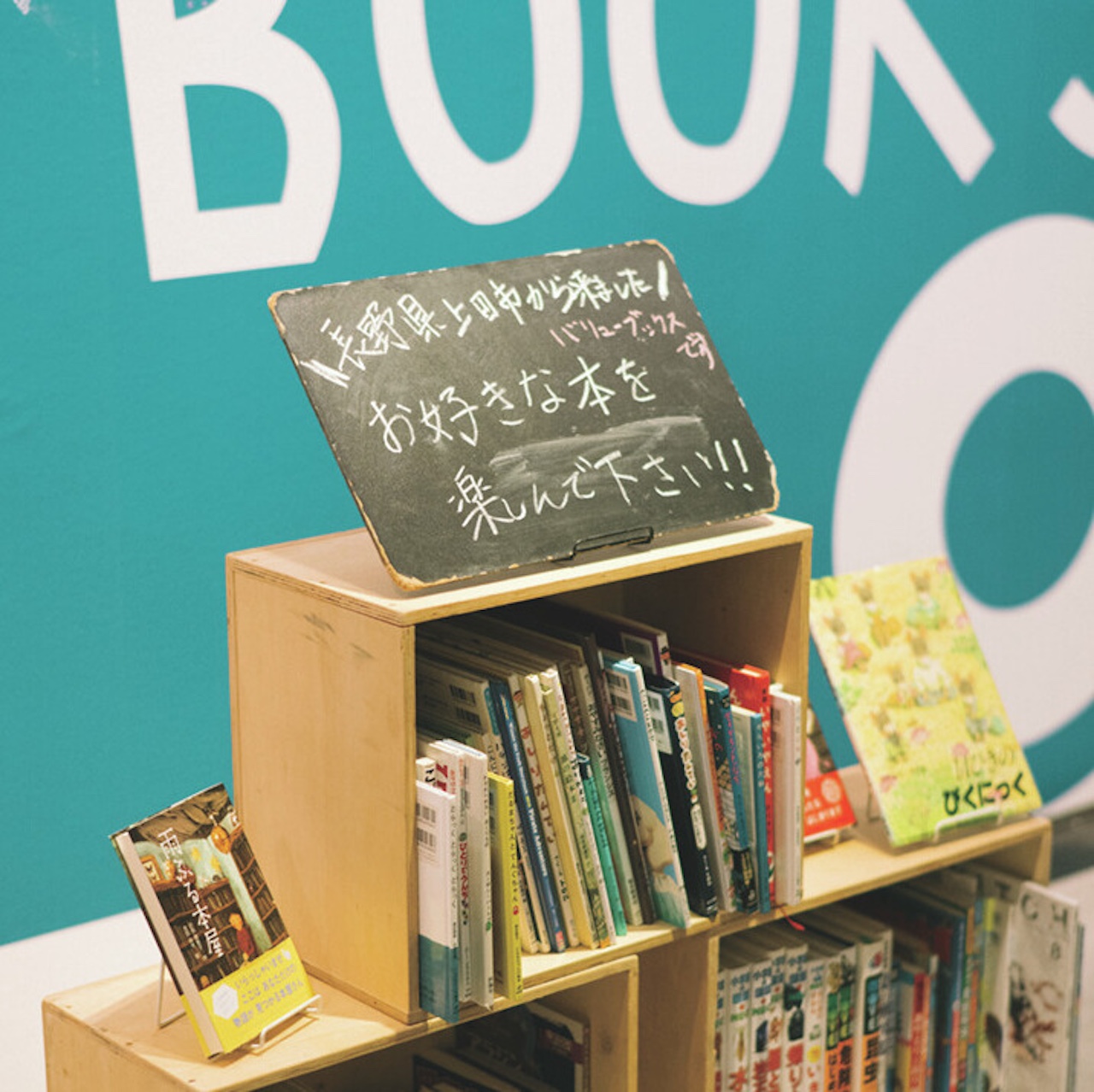

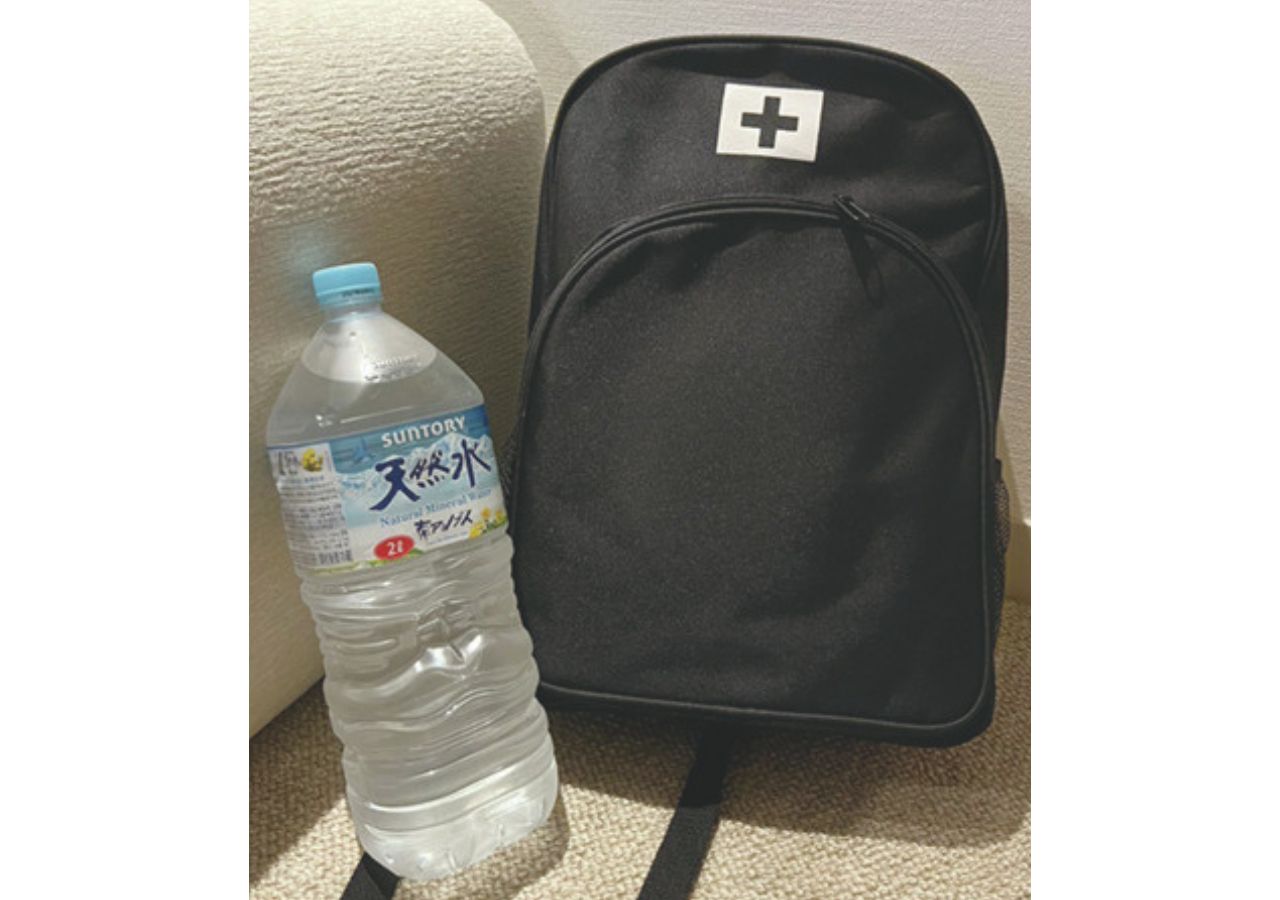

トラ:特に備蓄スペースが限られる都市部では助かりますね。どうしても水・食料の備蓄に注意がいきがちですが、いざというときに自分が守りたいものも事前に把握できる気がします。個人的には、《ブックバス》が避難所に本や漫画を届ける取り組みも素敵だなと感じます。子供たちに人気だそうですが、私も小学生の頃に夢中で読んだ作品を見つけて、テンションが上がりました!

白石:そうした心の支えと並んで、避難所でのプライバシー確保も重要。能登半島地震でも使われた間仕切りシステムは、人数や状況に応じて柔軟に使える構造で、共同生活の中でも個人の尊厳を守ることができます。

加藤:展示の最後には、特設サイトから寄せられた言葉が一面に迫ります。正解も不正解もなくリアルな声に触れることで、「自分の考えはこうだけど、他の人は?」と少し揺らぎ、そこから想像が広がっていく。そんな小さな変化を持ち帰っていただきたいです。

白石:防災って本来、誰とでも話していいことなのに、普段はなかなか話題になりませんよね。友人同士でも「どんな備えをしてる?」と聞き合うことは少ない。タブーでも難しいテーマでもないのに、考えを共有する場がこれまであまりなかったのではないかと。

加藤:目指したのは、データや地図の俯瞰と、生活や個人の語りとの往復。防災は社会全体の課題であると同時に、一人ひとりの暮らしに根ざすテーマだからこそ、周囲の方々と一緒に話すきっかけになればうれしいです。

トラ:私自身、東京でひとり暮らしを始めてから、災害で通信が遮断されたときの行動予定を家族と話せていなかったなと反省…! 「一度考えたら終わり」ではなく、暮らしの中で見直していきたいと思います。

\大切なものを避難所に届けてもらえるサービスも♡/

《防災ゆうストレージ/日本郵便+寺田倉庫》宅配型トランクルームサービス。耐震性の高い倉庫に備蓄品や思い出の品を預け、災害時にはWEBから申請して希望の避難先へ届けてくれる。

会場内ではまず問いが目に飛び込んでくる。

《ブックバス/バリューブックス》 WEBを中心に古書店業を営む同社が、被災地の避難所に本や漫画を寄贈するプロジェクト。

非常食のバリエーションも豊か! 災害発生時にライフラインが復旧するまでの1週間分、生活できるように備えておくと安心。

《避難所用・紙の間仕切りシステム/坂茂建築設計+ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク》紙管と布を用いたシンプルな構造ながら、開閉可能なカーテン機能を備える。

《WOTA BOX/WOTA》災害時に上下水道が断水しても、一度使った水の98%以上が再利用できる。2019年台風19号、2024年能登半島地震などの避難所でのべ数万人以上の入浴支援を行った。

十人十色の防災意識から気づけることがある

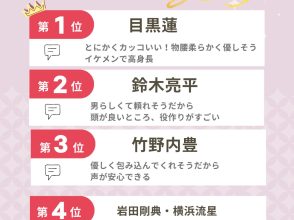

問いは他にも「十分な備えって、どのくらい?」「『そのとき』は、いつやってくる?」「災害をどのように知る?」「いつもの毎日を送るなかで、大切な人にできることはなに?」など、全部で10個。来場者によって価値観も様々な答えが、スクリーンに次々と映し出される。

気になった言葉をシールにプリントして持ち帰ることができる。他者の考え方や工夫を日常に取り込みながら、防災を自分ごとにしていく仕掛け。

来場者の皆さんの答えを眺めていると、新しい気づきが連鎖して生まれる感覚に。「『復興』って、なんだろう?」という問いには、街を立て直すことだけでなく、日常の営みをどう続けていくかを考える声が集まっていました。「大切な人と連絡がとれない。そんなときに備えて、どうする?」には、集合場所を決める人もいれば、連絡の残し方を工夫する人も。全員に当てはまる正解はないけれど、誰かの工夫に触れると「自分もやってみよう」と思えます。身近な人とも防災について気軽に会話してみて、〝想定外〟を減らしていけたらいいな。

取材をして…今月のトラの気づき

完璧じゃなくても安心が見つかる! 防災への一歩

「人は皆『いつかは来る』とわかっていても、『自分や家族は大丈夫』と思い込んでしまうバイアスがあるのだそう。展示を巡るうちに『もし生放送中のスタジオで被災したら?』と、一歩引いて想像することもできました。前触れなく訪れる自然災害に完璧な備えはなくても、小さな確認や準備を積み重ねていきたいです」

■今回のSDGsブランド…BAUM UND PFERDGARTEN(バウム ウンド ヘルガーテン)

1999年にデンマーク・コペンハーゲンで誕生。高品質な生地選びと細部まで行き届いたデザインへの情熱で、世界20か国以上で愛されている。従来の綿花栽培を段階的に廃止し、農薬を使わないオーガニックコットンへ切り替え。さらにケア・リペア・リユースを促すガイド提供など、服の美しさを長く楽しむ仕組みづくりにも積極的に取り組む。

目指せSDGs! トラの一歩

\市販の防災セットを活用。自宅に常備しています!/

家で使っている防災バッグは、市販のセットをベースにしつつ、それだけでは心配なので、常備薬や予備のメガネも追加して入れています。特にメガネは、視力が悪いので、ないと不安になってしまう! さらに、家だけでなく車にも水やちょっとした食料を積んで備えています。何もないのが一番ですが、何かあったときの安心は今のうちに準備できますね。

撮影/花村克彦 スタイリスト/町野泉美 ヘア&メイク/神谷真帆 モデル/トラウデン直美 撮影協力/柴崎芙優 構成/佐藤久美子 web構成/稲垣あすか ◆この特集で使用した商品はすべて、税込み価格です。