「なんとなくやる気が出ない…」「なかなか眠れないし、疲れが回復してる気がしない…」最近こんな症状が出ている方はいませんか?

その症状、いわゆる五月病かもしれません。そこで今回は睡眠を始めとした五月病への具体的な対策を、精神科医の芦澤裕子先生に伺ってみました。上記の症状が当てはまった方は必見です。それでは見ていきましょう。

日本睡眠学会認定医、精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、指導医。心療内科、精神科のクリニックにて精神障害、睡眠障害などの治療にあたる。「GOOD SLEEP BOOK 365日ぐっすり快適な眠りのむかえ方」(翔泳社)監修。

市川メンタルクリニック https://www.ichikawa-mental.jp/

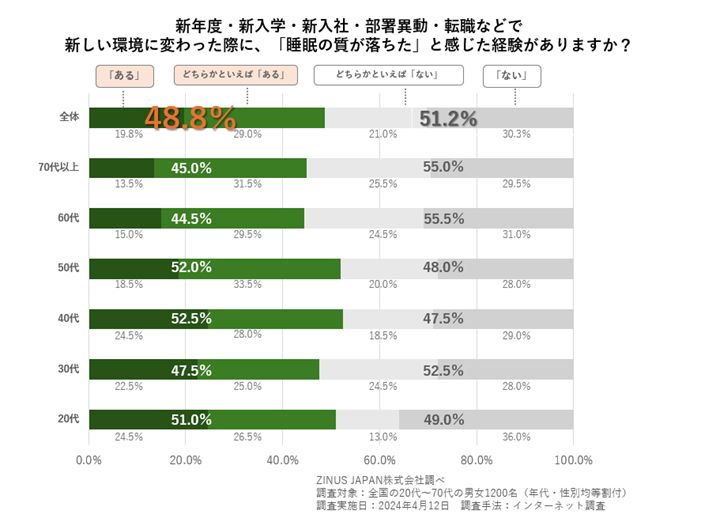

環境の変化で「睡眠の質が落ちた」と感じたことはありますか?

まずは株式会社ZINUS JAPANが全国の20代~70代の男女1200名を対象に行った調査から、「新年度・新入学・新入社・部署異動・転職などで新しい環境に変わった際に、『睡眠の質が落ちた』と感じた経験がありますか?」という質問を見てみましょう。

回答を見てみると、なんと半数近い48.8%の人が「ある」or「どちらかといえばある」と答えています。生活リズムも変わり、心身にストレスがかかる新しい環境では、睡眠の質の低下を実感。しかし睡眠の質の低下は精神的にも良くない影響をもたらすため、五月病にもまた大きな影響を与えているといえます。

■まず「五月病」ってどんなもの?

「五月病」とは、医学的には「適応障害」「うつ病」と診断されることが多い、抑うつ症状を呈する状態のことを指します。症状としては、精神的に不安定になったり、ぼんやりとしてしまったり、無気力になってしまうなどが見られます。

そして意外なことに、「新しい環境に馴染めない」といったネガティブなストレスに限らず、志望通りの進学・異動・昇進などのポジティブな変化によっても起こることがあります。環境の変化に適応しようと頑張りすぎてしまうことで、ストレスがかかり、睡眠の質が落ちて夜きちんと眠れずに心身が疲労していくという悪循環が「五月病」につながってしまいがちです。

心身の健康の基本となる「睡眠」を整えるコツを見ていきましょう。

■質の良い睡眠に繋がる「理想的な環境」の作り方

睡眠が「五月病」に大きく影響しそうなことは分かりましたが、具体的に何をしたら「睡眠の質」は上がっていくものなのでしょうか? まずは睡眠環境の整え方を聞いてみました。

【ストレスフリーな睡眠環境をつくる「寝具の選び方」】

メンタルの安定のためには、自律神経や脳神経の細胞にきちんと栄養や酸素が行き渡ることが重要です。

そのためには、入眠しやすく、体の疲れがしっかり取れる「寝具」を選びましょう。合わない寝具は、体を圧迫し血行不良や、不快感によるストレスで睡眠の質を落としてしまいます。ベッドマットやふとんは、ひとりひとりに適した硬さや形状があります。実際にお店で寝具に横になり、下記をチェックしましょう。

・寝返りしやすい

・仰向きで寝たとき、体のどこかに不自然な圧力が掛からない

・入眠時の自分の寝姿勢で心地が良い

ベッドメーカーのショールームなどにある、自分の身体がベッドマットレスの上でどのように分布しているかが可視化できる体圧分散測定器などを試してみるのも◎ 自分の体圧が不自然にかかる(=身体の特定箇所だけが深く沈んでしまい、不自然に荷重がかかる、などがおこっている)寝具は避け、不快感がないものを選びましょう。

【枕の選び方】

枕は「寝返りのうちやすさ」が選ぶ基準といえます。寝返りを打つことで身体の血行が促進され、寝具の中の温度・湿度を調節もできるため、寝返りは質の高い睡眠には必要不可欠です。

理想の枕は、横になったときにおでこ、鼻、鎖骨を結ぶラインが一直線になる高さであること。一見良さそうに見えるふわふわな枕よりも、平たく低い枕のほうが寝返りを打ちやすいです。

【眠る空間の整え方】

照明は真っ暗ではなく、ちょっとカーテンから光が透けるくらいの暗さが理想的。シーツや枕カバーなどの寝具は、目で見て安らぐ、薄めのブルー系かグリーン系の天然素材のもの(綿やシルクなど)を使用すると良いでしょう。そしてシーツには吸水性が高いものをチョイスすると◎。吸水性が高いことで、かいた汗が吸収されるので不快感の軽減が期待できます。

■睡眠習慣で心掛けるべきこと

【起床時刻を一定に!】

人間の概日リズム(生体リズム)は約25時間と、1日の24時間より1時間ほど長いと言われています。この差を修正するためには、起床時刻を一定にし、朝の光を目の中に入れる事で24時間周期にリセットすることがとても大切。午前中に光を一定時間浴びることで、自律神経や脳神経を正常化するのに役立つホルモンである「セロトニン」の正常な分泌にもつながります。

【食生活にも気を配って】

美味しいものを食べることでも“幸せホルモン”と呼ばれる「セロトニン」が分泌されるので、適度であれば好きなものを楽しむことはオススメ。しかし、栄養が偏ったり、糖質・脂質など胃腸に負担がかかるものを過剰に摂ることは、血液中のコレステロールを増やしてしまったり腸内環境を乱すことに繋がり、メンタルヘルスにも良くない影響を及ぼす可能性もあるので注意が必要です。

睡眠の質の改善に必要な栄養素を具体的に見てみましょう。

・神経伝達物質を作るタンパク質(肉・魚・大豆など)

・セロトニンの合成に不可欠なビタミンB6(赤身の魚や玄米など)

・脳神経の正常な働きを助けてくれるビタミンB12(しじみやあさりをはじめとした貝類など)

・セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンなどの神経伝達物質の原料トリプトファン(豆腐や納豆など)

・ドーパミンを作るのに必須といわれる鉄(レバーや牛肉、かつお、まぐろなど)

・ストレスを和らげ、興奮した神経を落ち着かせるGABA(発芽玄米など)

・体の末端部分の血行量を増やして深部体温を冷やすグリシン(エビやウニなど)

が挙げられます。意識的に取り入れてみましょう。

【お酒、カフェインはほどほどに】

飲酒は睡眠の質を下げる要因に直結します。それだけでなく、アルコールの利尿作用が働くことは就寝中に目を醒ましてしまうことにもつながります。神経を覚醒させるカフェインも、「就寝時間の5時間前まで」と決めるのがおすすめです。

【できるところから運動を習慣に!】

運動すると身体に乳酸などの疲労物質が作られ、身体が疲労回復しようとするために入眠しやすくなります。さらに全身や脳の血流もよくなり、思考の処理などが行われやすくなることも期待できます。

運動習慣を持つことで、中期的に体力がつくので仕事の集中力・意欲の維持にもつながり、仕事への自信喪失などに起因する五月病リスクも軽減できます。午前中に屋外で15分以上散歩するなど、ほんのり汗をかく程度の運動ができたら理想的。コツコツ積み重ねていきましょう。

【就寝時に深部体温が下がるようにぬるめの半身浴を】

身体の内部の温度(深部体温)が下がるときに副交感神経は優位になり、入眠しやすくなります。眠るタイミングで深部体温の低下を下げるには、春夏の暖かい季節は1時間前までに、湯船で38度~40度のぬるめの半身浴で入浴を。20分ほどゆったり浸かってみてくださいね。

【眠る1時間前からはブルーライトは避ける】

ブルーライトは、光の脳への刺激によって睡眠相(睡眠リズム)を崩してしまいます。理想は夕方以降はブルーライトを浴びないことですが、睡眠の質低下にお悩みの場合は、せめて就寝1時間前からはスマホやパソコンを閉じるようにしましょう。

耳のマッサージや、アロマを使うのも副交感神経を優位にしてリラックス効果が得られるのでおすすめ。眠る前の定番のラベンダーやゼラニウムをはじめ、気持ちを鎮めるシダーウッド、緊張やストレスを開放しリフレッシュさせてくれるオレンジやベルガモットなど、好きな香りを選びましょう。アロマディフューザーがない場合は、ティッシュに1〜2滴アロマオイルを垂らして、枕のそばに置くだけでもOKです。

孤独感を感じると抑うつ症状が悪化しやすいといわれているため、「五月病かな?」となんだか落ち込んだときは、「信頼する人に話を聞いてもらう」のが実はとてもおすすめ。もし「人と話す気分じゃない」という場合は、趣味に没頭する、ただひたすら眠る、大声を出すなどもストレス発散になります。

けれど、心身を安定させるのに何より重要なのは、生活リズムを一定に保ち、健康的な生活を送ること。起床時刻を一定にし、決まった時間に三食をいただき、継続できる運動をコツコツと続け、十分な睡眠時間を摂る。忙しかったり落ち込んでいたりすると、この基本を守るのが難しいこともありますが、できるところから始めていきましょう。

なんとか仕事ができている場合は様子を見て、起床時から気力が湧かず、布団に身体が張り付いてしまって起き上がれないくらいの場合は早めに精神科を受診しましょう。

誰もが陥る可能性のある五月病。今日から取り入れられる対策も多くあったので、皆さんもぜひできることから始めてみて下さいね! …だけど、無理は禁物です。限界を感じたら迷わず病院を受診してくださいね。(おだかれん)

情報提供元/株式会社ZINUS JAPAN 写真/(c)Shutterstock.com

あわせて読みたい